概括

中小学教师评价素养是教师专业发展的重要体现,对促进学生学习、提高教学质量具有重要作用。本研究明确了教师评价素养的内涵,建立了评价素养指标体系。同时,运用评价工具对中小学教师评价素养现状进行调查,并在此基础上开发了提升评价素养的培训课程。在教学实践中,通过听课评课、提问能力训练、项目实践研究等方式提升中小学教师评价素养。

评价是课程与教学不可或缺的一部分。教师评价素养是教师科学、有效、公平、公正地评价学生学习的关键能力和必备品格,是优质教育的重要组成部分。1991年,美国评价专家斯蒂金斯()首次使用“评价素养”一词,标志着对教师评价素养的研究正式开始。当时,美国教师联合会、美国全国教育测量委员会和美国全国教育协会联合颁布了《教师学生教育评价能力标准》,开创了将教师评价能力标准纳入国家标准的先河。2012年,“教育评价”也被纳入教育部颁布的各级教师专业标准。 2019年,中共中央、国务院发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》将“完善质量评价和监控体系”列为“重点领域改革”。此后,2020年发布的《新时代深化教育评价改革总体方案》和2022年颁布的《义务教育课程计划》《义务教育课程标准》等都对教师评价工作作出了具体要求。

很多研究发现,教师评价素养能对学生的学习产生显著影响。例如,有学者发现评价意识强的教师能在教学中积极引入有效评价,从而提高学生的写作能力。另有学者对250篇关于形成性评价的论文进行元分析,发现教师在课堂上实施形成性评价能促进学生的学习,提高学业成绩。郑东辉等对16141名学生的调查发现,教师课堂评价能显著负向预测学生的作业负担。因此,提高课堂评价质量有助于减轻学生的学业负担。

虽然教师评价素养的重要性已被广泛认可,但我国教师评价素养仍有很大的提升空间。相关调查显示,教师评价素养水平不够理想,评价理论、评价知识基础、课堂评价意识都比较薄弱。因此,教师评价素养亟待提升。

19世纪中叶至2000年,受当时标准化考试盛行的影响,学者们对“教师评价素养”内涵的界定带有明显的测量性烙印。英语国家早期的评价标准文件,如美国的《教师在学生教育评价中的能力标准》(七项标准)、加拿大的《公平的学生教育评估实践原则》等,都注重教师选择、开发、评分、解释、管理、交流和使用总结性评价的能力,以及公平公正地开展评价等职业道德。2000年,英国评估改革小组提出“为学习而评估”,强调评估是一个发现和解释证据的过程,用来确定学生在哪个阶段学习,需要达到什么目标,以及如何最有效地实现这些目标。 与传统评估侧重测量不同,此类评估不仅包括终结性测试,也更加重视过程性和形成性评估。美国2011年发布的《教师核心专业标准范本》明确提到了“形成性评估”和“评估促进教与学”。许多著名教材也增加了更多与教学实践相符的相关知识,减少了深奥难懂的测量概念和命题知识。

随着教师评价素养内涵的变化,学者们开始研究“课堂评价素养”(CAL),相较于注重标准化考试的评价素养,课堂评价素养更加注重评价对学习的促进作用,也更好地体现了一线教师的主体性和参与性。

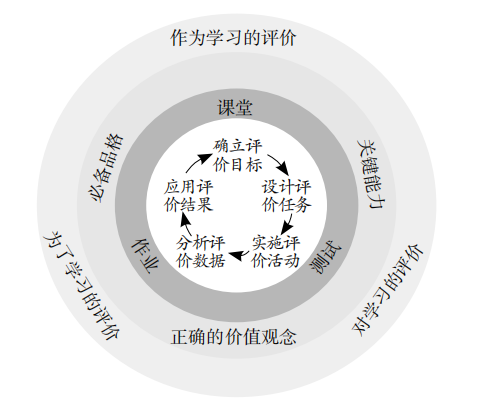

本研究在梳理国内外相关文献结果的基础上,立足当前教育改革发展的方向,从评价取向、素养本位、应用场景、评价过程四个方面明确了教师评价素养的内涵(见图1)。

图1 教师评价素养

首先,教师评价素养应体现出教师在评价实践中兼顾学习的评价(of,AOL)、为学习而评价(for,AFL)、作为学习的评价(as,AAL)三种评价取向,既注重评价的总结性和形成性,又注重学生在评价中的主体地位。

其次,教师评价素养是一种“素养”,从“素养本位”的角度看,它应该体现正确的价值观、必备素质和关键能力,在具体的评价实践中,教师针对教学情境,综合运用评价知识与技能、过程与方法,开展具体的评价活动,促进学生发展。

第三,教师评价素养主要体现在课堂、作业、考试三个应用场景上。其中,课堂场景的评价包括教师在课堂上的提问与反馈、课内练习等;作业场景包括课后作业、长期作业、项目式学习任务等;考试场景包括单元测试、期中考试、期末考试等。

最后,评价实践过程可分为确立评价目标、设计评价任务、实施评价活动、分析评价数据、应用评价结果五个环节。其中,前两个环节属于评价的设计阶段,第三、四两个环节属于评价的实施阶段,最后一个环节属于评价后的总结与应用阶段。教师评价素养在评价实践的每个环节都有不同的、具体的体现。

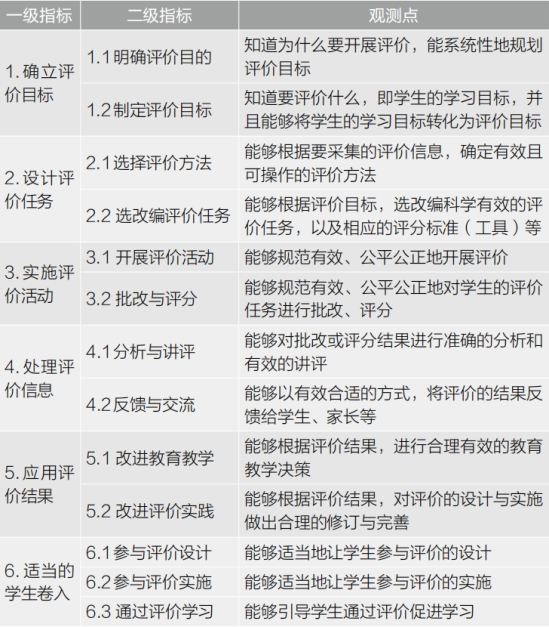

初步修订的教师评价素养指标体系包括6个一级指标,每个一级指标包含2~3个二级指标(见表1)。

表1 教师评价质量指标体系

本研究通过对教师评价素养的调查,明确中小学教师评价素养的现状;围绕评价素养中的关键能力开发相关培训课程;通过项目培育和教学评价实践,提升学校和教师开发评价工具、运用评价结果的能力。

一、教师评价素养的“起点”:现状分析

“上海市义务教育质量绿色指数评估”项目组于2018年、2019年分别对初中、小学教师进行了专项调查,重点关注教师评估素养中的“设计评估任务”能力。调查结果显示,在12235名初中教师中,仅有23.6%的教师评估任务设计能力得分在60分以上(以100分计);在9093名小学教师中,仅有23.4%的教师评估任务设计能力得分在60分以上。

具体而言,仅有22.7%的小学教师和33.6%的初中教师知道学科考试试卷出题的第一步是明确预期学习成果,而不是编制一份双向明细的试卷清单。40.9%的小学教师和51.9%的初中教师知道“出题采用双向明细清单的主要好处”在于提高考试内容的代表性,而不是提高试题的客观性、缩短作文时间或降低作文难度。对于“王老师用哪种评价方式来评价学生解题策略的掌握程度最有效”,仅有45%的小学教师和37.3%的初中教师知道“要根据王老师上课的教案来制定评价方案”,这体现了教师对“教-学-评”一致性的正确认识。 其他教师则选择了“选择能够评价学生解题能力的标准化试卷”、“从教材中选取试题进行评价”、“选取工具来测量学生对解题方法的态度”等做法。

调查结果显示教师缺乏教育测量相关知识,为理论研究和实践培训内容与任务的设计奠定了基础,明确了应重点关注的方向。

2.教师评价素养的“基础”:理论学习

基于教师评价素养调查结果,瞄准教师评价素养核心能力,围绕“教育评价基本理论”、“评价工具开发技术”、“评价数据统计分析”三大内容板块,采取主题式、模块化、任务驱动的开发路径,体现培训课程特色,以课程大纲编制为抓手,规范课程开发,构建了“案例分析→流程操作→原理解读→实操”四大板块的培训课程。

“教育评估基本理论”主要介绍经典测量理论、项目反应理论及试题质量分析方法;“评估工具开发技术”主要介绍试题设置的流程及规范、评估任务设计方法、评分量表设计;“评估数据统计分析”主要涉及“现状描述”、“差异检验”、“影响分析”和“潜变量分析”。

培训课程框架下,将组织教育评估专家开发课程,2022年至2023年对上海市各区基础教育质量评估中心组80名核心成员通过集中培训(3天)和分散培训(每两周半天)的方式开展专题培训,并将培训成果在区内学校推广。

3. 深化教师评价素养:边做边学

(1)提升课堂聆听与评价竞赛的评价技巧

听课评课能力是教师评价素养的重要组成部分。为提升教师听课评课水平,上海市部分学校进行了实践探索。下面以黄浦区蓬莱路二小(简称“蓬莱二小”)为例,介绍具体的实践过程。

蓬莱二小于2022年12月至2023年2月开展了以“贯彻新课标,提升课堂教学评价能力”为主题的听课评课活动。首先,学校邀请课程专家对全体教师进行两次“聚焦新方案、新课标”专题学习。其次,语文、数学、英语、音乐、体育、美术、自然、综合八个学科组各自开展专题学习活动,学习新课标。最后,专家为各学科组提供录像课,各学科到不同教室听课,然后由听课教师独立撰写评课报告。

教师听课评课时间为1.5小时,撰写评课报告期间不得携带任何书面资料或电子资料参考。评课报告完成后,专家将依据课堂评估标准对教师评课报告进行评分。

通过对评课报告的分析发现,经过前期的专家培训和主题学习,教师在上课时目标明确,能够较为完整地记录课堂教学过程,部分教师还记录学生的答案,并用不同的颜色和符号进行标注。教师在评课时以核心素养为指导,从教学目标、教材处理、教学流程、教学方法等方面进行分析。不少教师能从学习的角度评价教师教学的合理性,或关注课堂上学生的生成,从而点评教师教学的有效性;也有教师能看到精彩教学行为背后的教育教学理念。

通过这样的评课比赛,学校找到了进一步提升教师评课能力的方向。一是评课时要抓住重点,提出意见,结合课堂生成的实际过程,具体说明这堂课的特点是什么,有哪些地方需要改进。二是教师要加强反思,把评课的体验与自己日常教学相结合,与新课程标准和现代教学理论的学习相结合,进行理性反思,通过反思提高自己的体验。

(2)在提问实践中提升评价素养

试卷设计能力是提高教师出题能力的难点和瓶颈问题,下面以上海静安教育学院附属学校为例,介绍如何通过校本培训提高教师出题能力。

一是形成了出题培训“七步法”。 ①通过年级组、学科组系列专家讲座的方式开展出题培训,提高教师对课程标准、教材的理解和掌握,培训内容还包括教育测量基本理论知识; ②各学科教师每学期以期中考试为内容范围,编制“课程标准-学习情况-社会发展”多维度明细表,自主出题,提交试卷; ③邀请专家对教师出题的试卷进行评审(见表2); ④反馈专家意见,教师根据评审意见进行个体自省; ⑤开展校本培训,交流优秀出题经验,教师进行集体反思; ⑥每学期期末考试由各学科专家亲自出题; ⑦开展教研组培训,学习专家题目,进行比较分析,总结提炼出题经验。

表2 教师问题设计评价表

二是建立了覆盖全员、全学科、全过程的推进机制。在提升命题素养、促进教师专业发展过程中,学校逐步形成了覆盖全员、全学科、全过程的常态化、长效化的推进机制。一是定期开展教师命题评议反馈激励,邀请学科专家“背对背”对教师进行评议,将结果反馈给教师和教研组,同时学校建立绩效奖励制度,奖励优秀教师,并让教师在全校大会上分享交流经验,引导命题方向。二是自我反思、同伴互助、专家指导培训。命题素养校本培训具有内容多、主题多、形式多、针对性强的特点,可以让全体教师受益。学校充分利用教研组、年级组培训、正式与非正式培训、集中与分散培训等各类培训平台,形成教师自我反思、同伴互助、专家指导相结合的培训机制。

(三)提升项目研究评估素养

为激发各学校评估活动活力,上海市教委开展了中小学校本教育质量保障体系建设试点研究,重点开展了学生综合评价体系构建、评估方法探索以及基于评估结果的改进和应用等工作,发现了一批典型学校的典型探索。

在学生综合评价体系构建方面,有上海师范大学第一附属小学的《从进步到卓越——以综合素质发展为目标的学生荣誉评价体系构建研究》、长宁区江苏路第五小学的《‘书院制’校本评价体系构建实践研究》、宝山区第二中心小学的《‘赞许’学业质量评估体系实践研究》。

在评价方式与途径探索方面,有杨浦区平凉路第三小学的《小学生学习情绪评价的实践研究》、杨浦区教师进修学院附属中学的《学生学习能力评估与提升的实践探索》、上海市金山初级中学的《升级评价量表变革课堂教学——基于学生不同特点的课堂教学评价实践研究》等。

基于评估结果的改进应用方面,有崇明区教育学院的《基于证据、关注问题、注重改进——崇明区科学化学业质量改进行动实践研究》;长宁区绿园小学的《让数字‘说话’——数据驱动课程决策与发展的实践研究》。

教师评价素养强调的是教师在具体的评价场景中“会做什么”和“能做什么”,超越了知识、技能和价值观的简单组合。提升教师评价素养的路径不能脱离知识、技能和价值观。在明确提升教师评价素养的具体方向后,教师需要通过理论学习获得一定的评价知识和技能。同时,教师还需要在日常教学、教学研究和科研实践中,将所学的知识和技能运用到具体的评价场景中。