摘自白浪涛教授刑法讲义

1. 犯罪意图

第十四条 明知自己的行为会产生社会危害效果,希望、放纵这种效果发生,构成犯罪的,是故意犯罪,应当负刑事责任。

犯罪故意由两个要素构成:认识要素+意志要素。

1. 理解内容

首先,要明确需要认定哪些要件,贯彻主客观相统一的原则,主观上要认定客观的行为人、行为、行为客体、危害结果、因果关系等。

1. 犯罪人:要求知道犯罪人本人,一般都是这样的。此外,如果是真实身份犯罪,犯罪人还必须知道罪犯的身份。

2.行为:这需要对行为本身有所了解,行为是普遍存在的,包括对行为的自然属性的了解。

3.行为对象:需要对行为对象有认识,但是这种认识不需要非常具体和准确。

4. 危害后果:需要意识到危害后果。例如,杀人意图需要意识到可能造成他人死亡。但是,有些危害后果不需要意识到:

(1)丢失枪支不报告,需要发生严重后果,但不要求行为人知道将会发生严重后果。

(2)滥用职权罪,要求造成重大损失,但是并不要求行为人事先知道将会造成重大损失。

(3)犯罪的加重结果不需要明知。例如故意伤害致人死亡的案件,不需要知道死亡的结果,如果明知,则直接定为故意杀人罪。

注意:理解行为和频率的问题。

(1)无需知道行为的次数。例如,多次盗窃构成多次盗窃。

(2)没有对违法所得数额的认识要求。例如,转移高利贷罪,要求违法所得数额较大,但不要求主观上认识。

(3)财物侵占罪中,必须明知所盗财物数额较大,才构成犯罪,例如一般盗窃罪,要求盗窃财物数额较大,且犯罪人必须知晓数额较大。例如:一个农民以为他偷的是一袋普通的葡萄,但实际上这袋葡萄价值不菲,如果他没有意识到这一点,就不构成盗窃。

5.因果关系:结果必须是危害行为的结果,才在刑法上称为危害结果。因此,知晓危害结果的条件是必须知晓危害结果的因果关系。但并不要求清楚了解因果关系的具体发展。

2. 意图的类型

1.直接故意和间接故意

(1)直接故意:知道(必然或可能)+希望

(2)间接故意:知道(可能)+放过

2. 确定意图和不确定意图

根据知晓内容的确定程度来划分,确定性故意是指明知该结果一定会发生,不确定性故意是指明知该结果可能发生。不确定性故意包括:

(1)明示故意:明知有结果发生,但允许其发生。相当于间接故意。

(2)广义故意:知道一定发生危害结果,但不能确定危害结果的受益者范围,也不能确定危害结果的大小。例如:在公共场所放置毒药,但不能确定哪些人会被毒死。

如果行为人实施了数种危害结果,但其中只有一种故意,则以假想共同犯论处,以犯罪情节较重的处罚。

(3)故意选择两种结果中的一种。明知两种结果中一定会出现一种,但不确定会是哪一种。与(2)的区别在于,明知客体范围是确定的,但明知危害结果只有一个。由于只有一个行为,因此作为假想竞争处理。

3. 无条件意图和有条件意图

条件故意,是指行为人在某些特定条件下,决定实施犯罪。

(三)意图的认定

1.严格区分刑法上的故意和生活中的故意,比如A晚上偷东西,打开打火机点燃仓库,这不是纵火,而是误击。

2.严格区分犯罪故意与行政故意。例如,甲闯红灯撞死人,不是故意杀人,而是过失杀人。因为违反法规、规章的故意并不代表行为人知道危害结果的发生,也不代表行为人希望、放任危害结果发生。

(四)犯罪目的

有些故意犯罪具有特定的犯罪目的,称为目的犯罪。

1、从是否成为角度,目的包括:

(1)作为构成要件的成文要件,是刑法明文规定的目的。例如,集资诈骗罪中的非法占有的目的。

(2)目的作为构成要件中不成文的要件。例如,诈骗罪没有规定目的,但要求以非法占有为目的。

2、从主客观因素是否一致来看,目的包括:

(1)有主观目的而有相应客观行为的,称为直接目的犯罪。例如诈骗罪,行为人只要实施诈骗罪的“四个步骤”,就能够达到非法占有的目的。

(2)主观目的没有对应的客观行为,又称间接目的犯。例如走私违禁物品罪,要求有营利目的,但只要实施了走私行为,并不要求实施营利行为。间接目的是否达到,并不影响该罪的成立。

2. 刑事疏忽

第十五条 行为人应当预见自己的行为可能产生社会危害结果,但因疏忽大意没有预见到,或者已经预见而认为可以避免,导致发生这种结果的,是过失犯罪。法律有规定的,才负刑事责任。

注意故意犯罪与过失犯罪的区别:

(1)成立条件:前者一般不要求发生实际损害,后者则要求发生实际损害。

(2)主观罪责程度:前者情节较重,处罚也较重;后者情节较轻,处罚也较轻。

(3)不完全形式:前者存在(包括间接故意);后者不存在,只存在是否成立的问题。

(4)共同犯罪:前者存在,后者尚无定论。

(5)处罚:对故意犯罪,处罚为原则,对过失犯罪,处罚为例外。

1. 疏忽

1.概念:行为人应当预见自己的行为可能产生损害结果,但是由于疏忽大意,未能预见到这种损害结果。

2、结构:应预见→疏忽→未预见→损害结果发生。应预见是前提,疏忽是原因,未预见是事实。

注意:可预见的结果并非是所有可能发生的危害结果,而只是过失罪成立所要求的具体危害结果。例如,过失杀人罪的可预见结果是导致他人死亡的结果,而不是导致他人重伤的结果。

3. 预见结果的义务和预见的可能性

判断是否有预见结果义务的主要标准是判断是否有预见结果的可能性。判断是否有预见结果可能性的标准有:第一,行为人的主观认识能力与预见能力;第二,客观认识条件与环境。

2. 过度自信的错误

1.概念:一个人预见到自己的行为可能会产生有害后果,但过于自信地认为这种行为可以避免,从而导致了有害后果。

2.结构:已经遭遇→认为可以避免→危害后果发生。

3.避免后果的义务和避免的可能性

判断是否有避免后果的义务,主要的标准是判断是否有避免后果的可能性。判断是否有避免后果的可能性的标准是:第一,行为人是否有避免后果的能力;第二,是否有避免后果的客观条件和情况。

(三)过失的认定

1. 信任原则

当加害人合理地相信受害人会采取适当行动时,如果受害人采取不适当行动,导致侵权,则加害人不承担责任。例如,如果A正常驾驶,有人突然横穿马路,A未能及时刹车,将对方撞死,则不应承担过失责任。

注意:肇事者不能相信年幼的孩子、醉酒者或残疾人会遵守规则并采取适当行动。当其他人表现出不当行为的具体迹象时,不应相信他们会采取适当行动。

2. 监管疏忽

(1)监管人未履行或者不正确履行监管职责,导致被监管人出现过失行为,造成危害后果。例如,医生对护士负有监管职责。专项规定中的许多失职犯罪,都涉及监管过失。

(2)管理者没有建立完善的安全管理制度,造成危害后果。这种过失也叫管理过失。例如,煤矿业主对瓦斯的管理。

3. 无罪事件

第十六条行为虽然客观上造成了损害,但是如果不是由于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因造成的,不构成犯罪。

1. 事故

1.概念:行为人不能预见或者没有预见到损害结果的发生,导致损害结果的发生。

2、结构:不可预见→没有预见→发生危害结果。不可预见是原因,没有预见是事实。

3. 预测结果的可能性

意外事故之所以不构成犯罪,是因为行为人没有预见的可能性。判断是否有预见可能性的标准是:第一,行为人的主观认识、预见能力;第二,客观的认识条件和环境。

(二)不可抗力

1.概念:行为人已经预见到损害结果的发生,但无力抵抗,导致损害结果的发生。

2、结构:预见→不可抗拒→发生危害后果。预见是前提,不可抗拒是原因。

3.分类:一是行为人已经预见危险,但不能采取避险措施;二是行为人虽然采取避险措施,但仍不能避免危害结果的发生。

4. 避免结果的可能性

判断是否有避免结果的可能性的标准是:第一,行为人是否有避免的能力;第二,是否有避免的客观条件和情形。

注:可避免结果发生的时间点是疏忽行为,而不是危险的关键时刻。

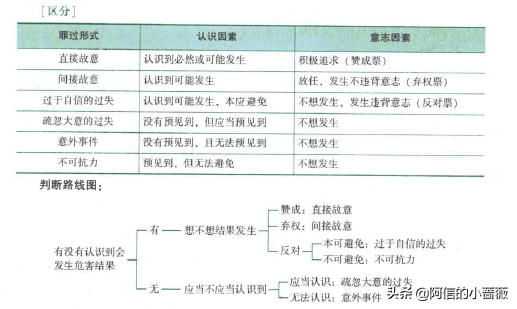

4. 区分各种罪责形式(最难的是间接故意和过度自信过失)

摘自白浪涛教授刑法讲义

1. 直接故意与间接故意的区分

1、从认识因素上讲,直接故意是知道某事必然发生或者可能发生,间接故意是知道某事可能发生。如果知道某事必然发生,就是直接故意。

2.就意思要件而言,直接故意是指渴望某事发生,并积极、直接地追求该事发生;间接故意是允许某事发生,并且该结果的发生不违背行为人的意志。

3. 事实错误时,行为人是故意,不是过失。不能因事实错误而否定故意行为。

2. 区分间接故意和过度自信

1. 相同点:都预见到了可能产生的后果。

2. 区分标准:

(1)主观上:行为人采取放任态度,是间接故意;过分自信过失,是行为人采取谨慎态度,导致结果违背行为人的意志而发生的。

(2)客观上:间接故意,是指行为人没有采取回避措施;过度自信过失,是指行为人通常会采取回避措施。

注:回避措施有时与危害措施相结合,行为人实施危害措施时,认为自己会采取应有的谨慎措施,以避免危害后果。

如果行为人既采取了危害措施,又采取了避让措施,应当比较两种措施的效果,如果危害措施的危害结果仍不明显的,则构成间接故意。

3. 粗心大意和过度自信的错误

1. 区分标准

(1)从主观认识上看,二者都是已经预见到的。疏忽是指应当预见而没有预见到损害结果发生的可能性。过度自信是指已经预见到损害结果发生的可能性。

(2)客观行为中是否采取了回避措施。疏忽是由于缺乏预见性,所以没有采取回避措施;过度自信是由于有预见性,所以采取了回避措施。

2.容易混淆的点:把应该预见的误认为已经预见的。

3.判定方法:

(1)如何判断某件事是否应该预见?同上。

(2)如何判断行为人是否预见到了危害结果发生的可能性?首先,看行为人是否对后果进行了主观判断、思考和权衡,如果有,则说明行为人已经预见到了危害结果发生的可能性。其次,看行为人是否客观地采取措施避免危害结果发生,如果有,则说明行为人已经预见到了危害结果发生的可能性。

4. 疏忽和意外疏忽

1. 相似之处:双方都没有预见到受伤的可能性。

2.区分点:过失过错是应当预见而未能预见的事情,而意外事件是无法预见的,无法预见。判断的重点在于是否有预见结果的可能性,判断标准与之前相同。

注意:不要将“不可预见”误认为“没有可预见的可能性”。

5. 过度自信过失与不可抗力的区分

1.相同点:都预见到了可能发生的有害后果。

2、区分点:过度自信可以避免,但不可抗力不能避免结果。判断的重点在于结果是否可以避免,判断标准与之前相同。

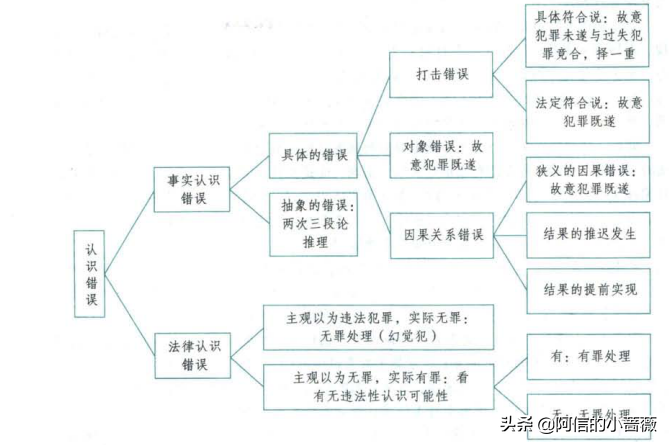

5. 实施误解

明知错误分为法律错误与事实错误,由于法律错误在德日理论中属于违法性可能性的讨论,因此在后文“违法性明知错误”中讨论。

事实误解是指行为人的主观认识与客观事实不一致,主要解决的问题是,存在不一致的情况下,行为人是否还构成故意犯罪?是既遂犯罪还是未遂犯罪?事实误解比较复杂。

1. 预备知识

1.案情

讨论的事实错误案件,需要满足以下几个条件:

(1)客观行为危害法益,并且造成其他危害结果。客观行为没有造成法益危害的,不构成犯罪;没有造成其他危险结果的,就是犯罪未遂。

(2)主观故意。如果行为人没有主观故意,就要区分过失犯罪与意外犯罪。

2. 案例分类

事实认识错误分为同一犯罪结构内部的错误和不同犯罪结构之间的错误。

(1)同一犯罪构成内错误也属于特定错误,即行为人所掌握的事实,虽然与实际发生的事实不一致,但并未超出同一犯罪构成范围,换言之,行为人只是在一定的犯罪构成范围内犯了认识错误。

(2)不同犯罪要件之间的错误,也是一种抽象错误,是指行为人所掌握的事实与实际发生的事实不一致,分属于不同的犯罪要件。换言之,这种错误跨越了不同的犯罪要件。

注:区分二者的标准是法益客体是否相同,前者的法益客体属于同一类,后者的法益客体属于不同类。

(二)同一犯罪结构中的错误(具体错误)

1.客体错误:指行为人对被害人的身份特征存在误解。(A将人打死,打错了人,杀人动机却没有实现,也叫动机错误)

2.攻击错误(方法错误):是指行为人对于侵权对象并无误解,但是由于客观因素,导致了错误的结果。

3.因果错误:所要解决的问题不是犯罪是否已经发生(肯定已经发生),而是犯罪是否已经完成。

(1)故意因果关系错误:行为人预期的因果过程模式与实际发生的因果过程模式不一致,认定行为人构成故意伤害罪。

注1:前提:行为人的行为和危害结果之间客观存在因果关系。

注2:与击中错误不同,不同之处在于前者只有一个动作对象,而后者有两个动作对象。

(2)先行故意(结果延迟发生):指行为人误认为前一行为已经造成了损害结果,而为了其他目的实施下一步行为,但事实上是下一步行为导致了预期结果的发生。由于事前有犯罪故意,可称为先行故意。由于预期结果延迟发生,又称为结果延迟发生。

(3)结果提前实现:指实际结果比行为者预期的出现得早。

虽然已经发生了实际损害,但是否是已完成的结果,犯罪是否完成,取决于行为人是否已经开始犯罪。只有行为人已经开始犯罪,才进入实施阶段,犯罪才得以完成。“犯罪开始”是一个主客观相结合的概念,由开始犯罪的客观行为和开始犯罪的主观故意两部分组成。

客观上,承担行为是指对法益造成现实、迫切、直接的危害的行为。

主观上,故意,是指行为人有故意。

3.不同犯罪主体之间的错误(抽象错误)

1.处理方法:涉及两个犯罪要件,需要判断每个犯罪要件是否成立,犯罪是否既遂。该错误包括客体错误和打击错误,处理方法相同。

其方法是进行两次三段论推理,即必须有两个不同的罪名,找出后,以它们作为大前提,分别进行三段论推理,如果两个结论都有罪,就是假想竞合犯罪,以罪名较重者处罚。

2.考试视角:包容性评价思维。

刑法上关于两罪关系有三种规定:

(1)A与-A,对立、排斥的关系。

(2)A与A+B。这是一个包容性求值关系。A+B可以包容性地求值为A。

(3)A+C与A+B。交叉重叠关系。

第二种情况,行为人存在认知错误,要注意运用包容性评价思维,即行为人有犯A+B的意图,可以包容性地评价为A的意图。

4. 区分目标误差与攻击误差

客体错误只是动机错误,造成实际损害;打击错误要求偏离另一客体,行为人没有故意,最多是过失;间接故意是指行为人没有认识错误,故意造成对客体和其他客体的危险。

总结:

摘自白浪涛教授刑法讲义

白浪涛刑法谋略P68-86